Article réalisé en partenariat avec la Fondation DOEN.

Loin du tumulte du centre-ville, dans un quartier reculé de Bamako, se cache le siège de l’association Anw Jigi Art. À sa tête, Assitan Tangara, une comédienne-conteuse qui incarne une nouvelle génération d’artistes engagés, proches des communautés et portés dès l’enfance par la passion du théâtre.

Pour me rendre au siège de l’association Anw Jigi Art situé à Djalakorodji, un quartier périphérique au nord de la capitale malienne de Bamako, j’ai dû braver des chemins chaotiques.

Avec l’aide précieuse des habitants, j’arrive enfin à destination. Les affiches colorées et les vieux pneus récupérés annonçaient que j’étais dans un environnement purement artistique. C’est dans cette maison à l'architecture simple, transformée en centre artistique, que je fis la connaissance d'Assitan Tangara, comédienne-conteuse à l’élégance discrète, fondatrice de l’association et désormais présidente de la fédération Funu Funu (voir ci-dessous), une collaboration entre Anw Jigi Art et d'autres groupes créatifs dans le pays.

Son apparence était différente des artistes que j’avais l’habitude de rencontrer. Portant une robe Boubou très simple, Assitan avait le look d’une femme ordinaire; elle ne ressemblait pas aux artistes que je rencontrais habituellement au Mali. Ces dernières se distinguaient par leurs styles très originaux, arborant souvent beaucoup de bijoux artisanaux et de matières textiles locales. En référence à son audience, composée de femmes maliennes du quotidien, elle me confie avec le sourire. « Il faut leur ressembler pour gagner leur confiance. » Une entrée en matière sincère et ancrée dans le réel, à l’image de son engagement.

La résilience est ma boussole

Comédienne et militante, Assitan Tangara utilise le théâtre pour sensibiliser, éduquer et donner la parole à ceux qu’on oublie. Elle a fait de la scène son terrain d’action.

Choisir de travailler dans le monde artistique c’était aussi assumer le regard des autres et surmonter des obstacles. Cela, Assitan l’avait compris dès le départ. Cette résilience, elle s’en sert désormais comme boussole « Je prends toujours les épreuves comme une expérience. Il faut tenir bon, avoir un objectif. »

Assitan croit en l’art et pense qu’il peut être un véritable outil de dialogue, ainsi qu'une passerelle entre les groupes sociaux et les générations. « Pour qu’il y ait dialogue, il faut que les gens acceptent de se rencontrer, de se dire les choses. Et le Mali, aujourd’hui, en a profondément besoin. »

Elle parle avec les yeux remplis d’émotions de son spectacle, « Sinankouya », un cousinage humoristique qui rassemble même les ethnies divisées, en utilisant le rire et le dialogue pour favoriser une meilleure compréhension.

« Nous écoutons leurs histoires. À partir de leurs récits, nous écrivons. »

Depuis ses tout débuts, l’association Anw Jigi Art s’est donnée pour mission de créer un espace où les femmes peuvent s’exprimer librement, revendiquer leur place et amorcer une transformation sociale. Sans jugement, sans imposer un point de vue, les artistes écoutent et recueillent les tranches de vie pour les transformer en œuvres théâtrales. Les sujets abordés se déshabillent de tous tabous. On y parle de ménopause, des menstrues, du divorce, ou des violences basées sur le genre.

Un exemple est le projet Moussoya Gundo, dans lequel Assitan et ses artistes interrogent les injonctions religieuses et les barrières socio-économiques. Le titre se traduit par "les secrets des femmes «et la pièce a créé un espace de dialogue pour des femmes issues de divers horizons. Avant tout, le projet met en lumière les contraintes religieuses et sociales qui astreignent les femmes à la soumission.

Son théâtre, elle le veut profondément social, qu’il soit ancré dans le réel et s’inspire du vécu des groupes les plus vulnérables : « Nous allons vers elles, nous écoutons leurs histoires. À partir de leurs récits, nous écrivons. »

Les scènes de ses pièces ne sont pas de simples planches : elles prennent vie dans la rue, les marchés, les cours, et même dans les Sotramas*, ces minibus populaires de Bamako.

Son choix de jouer hors espaces conventionnels n’est pas anodin. Elle veut interpeller là où on subit, là où se joue la vie, c’est une prise de position claire. Anw Jigi Art est devenu au fil du temps une forme de militantisme culturel.

Cette libération de la parole peut quelquefois semer des remous au sein des foyers, où, grâce aux pièces de théâtres sur les violences conjugales, certaines femmes osent prendre la parole et dénoncer ce qu'elles vivent. Ce qui n’est pas toujours au goût des hommes et chamboule ainsi les règles bien établies par les diktats religieux et traditionnels. Malgré ces défis, Assitan et son équipe tiennent bon.

Anw Jigi Art ne veut pas seulement parler de la société ; elle veut la transformer.

Malheureusement tous les sujets ne sont pas faciles à traiter dans les lieux publics. La jeune artiste se souvient d'un moment glacial dans un Sotrama, lorsqu'elle aborda le thème du viol.

« Dès lors que l'on aborde le sujet, c'était comme s'il n'y avait personne dans le minibus, alors que c'était bondé. Avant ça, on avait discuté de plein d'autres sujets et les gens participaient, coopéraient. Mais le jour où l'on a abordé le viol, personne n'a osé parler. »

Assitan m'a raconté que le Mali traverse une période de crise, avec de nombreux défis à relever. « En tant qu'artiste, est ce que vous vous limitez lorsqu'il s'agit d'aborder certains sujets, notamment ceux que l'on considère sensibles? Pas du tout! Il y a toujours une manière d'aborder les choses, il faut choisir le bon endroit pour le faire, c'est tout. Ce jour-là, nous avons décidé de changer de stratégie. »

Alors pour briser le tabou autour de ce sujet, elle opta pour un autre cercle d’écoute : les Tontines. Ces regroupements féminins existent un peu partout dans les quartiers, les entreprises, les familles, les marchés, et permettent aux femmes de se soutenir financièrement et d’échanger sans filtre sur leur quotidien.

La nouvelle stratégie d’Assitan fut relayée par une radio partenaire ce qui contribua à amplifier sa portée et à parler du thème du viol au-delà du cercle des Tontines et des Sotramas.

Lorsqu'on l'interroge, Assitan ne revendique pas l’étiquette d’activiste, mais son travail en dit long. En érigeant son siège dans ce quartier sans offre culturelle, elle montre les luttes et les engagements qu’elle mène.

Il est devenu un espace d’expression pour les jeunes et un refuge pour les femmes. Ses pièces en langue locale Bambara vont droit au cœur de la population et permettent de libérer les voix oubliées et soigner les blessures qu’on ne voit pas.

Apporter du changement dans la vie des femmes

Mais le pouvoir de transformation né de ces instants théâtraux dépasse la scène, il entre directement dans la vie des femmes, leur offrant non seulement une voix, mais aussi un nouveau socle.

Dans la périphérie de Bamako, une jeune femme vérifiait soigneusement la cuisson de ses gâteaux pour les commandes du jour. Elle se déplaçait avec aisance. On aurait dit qu’elle avait fait ça toute sa vie.

C’est ainsi que j’ai imaginé la vie d’Aminata, une femme volontaire, dans la trentaine, que j’ai rencontrée au siège de l’association. Elle était là depuis le tout début, en 2012, et est de celles qui ont pris en main leur destin.

Quand elle a eu vent d’une opportunité pour les jeunes femmes d'apprendre un métier, elle n’a pas hésité et a exprimé son désir de se former à la pâtisserie. La seule condition ? Une carte d’identité. Tout le reste était pris en charge.

Aujourd’hui diplômée, Aminata est devenue son propre patron, a créé sa petite entreprise de restauration et a embauché cinq autres jeunes femmes qui, à leur tour, font vivre leur famille. « Avant, je n’arrivais pas à subvenir à mes besoins. Maintenant, je suis indépendante. », dit-elle avec fierté. Aminata ne s’est pas arrêtée à cette seule activité. Véritable battante, elle a aussi cultivé du piment sur son propre petit champ et transformé des produits locaux pour les vendre.

Le soutien qu'a reçu Aminata dépasse largement l'indépendance économique. La jeune femme a été complètement transformée. Côtoyer les artistes, assister aux pièces de théâtre, échanger sur les réalités sociales du pays, a transformé en profondeur sa vision du foyer, de l’éducation et du rôle de la femme. « Avant pour réprimander mes enfants je leur criais dessus, chose que je ne fais plus. Je prends le temps de discuter avec eux et de les écouter. »

Aminata me raconte également comment à partir de certaines pièces de théâtre elle a compris qu’on ne doit pas faire de différence entre les garçons et les filles. « C’était ma fille qui auparavant faisait toutes les corvées de la maison pendant que ses frères jouaient. Maintenant chacun participe aux tâches ménagères même si certains dans le voisinage critiquent ma manière de faire. »

A la fois maman, entrepreneure, pâtissière et cultivatrice, elle incarne une nouvelle génération de femmes qui sortent des sentiers battus et refusent de se laisser enfermer dans le seul rôle de femme au foyer : « Les hommes seuls ne peuvent pas entretenir un foyer. Il faut que chaque femme apporte sa part. », affirme-t-elle.

Un peu plus loin, dans une maison tranquille, une autre femme pédale sur une machine à coudre. La fête de Tabaski se prépare et il va falloir livrer les nombreuses commandes qui attendent.

La vie de Fatoumata, qu’on appelle affectueusement Fanta dans le quartier, avait elle aussi été transformée. Cette jeune maman de trois enfants s’ennuyait, ses journées à la maison se ressemblaient toutes. Elle rêvait de mener une activité génératrice de revenus. Puis un jour, la sœur d’Assitan Tangara a parlé d'elle à l'association. Ce fut une rencontre qui changera à jamais la vie de Fatoumata. Aujourd’hui, la jeune femme est en troisième année de formation en couture et parvient déjà à joindre les deux bouts.

Elle rayonne. Elle habille sa famille, gagne un peu d’argent, participe aux dépenses du foyer. « Je ne suis plus dépendante de mon mari pour les petits besoins du quotidien, il est très fier de moi. », glisse-t-elle avec un sourire timide.

« J’ai toujours cru que mon rôle, c’était juste de m’occuper de la maison et d’élever des enfants. Maintenant, je sais que je peux faire plus. », affirme-t-elle. Elle nous raconte sa fierté de pouvoir exercer un métier qui la valorise dans la société et surtout qui attise la curiosité de ses enfants « Quand ils me voient travailler sur ma machine à coudre, ils s’approchent et veulent faire comme maman. Je suis heureuse que ma fille aussi veuille apprendre à coudre. Ça me rassure qu’elle sache déjà qu’elle peut faire un métier et pas seulement être une femme au foyer et faire uniquement ce qu’on attend d’elle. »

Donner aux enfants le courage de rompre le silence

L’association ne s’intéresse pas qu’aux femmes, une place importante est aussi accordée aux enfants. Contes, théâtre, écriture, scénographie : les plus petits sont initiés à l’art dès leur plus jeune âge.

Assitan Tangara me raconta qu’au cours d’un atelier, un garçon de 10 ans a mis de côté sa timidité et a osé partager ses sentiments en improvisant une scène sur les disputes dans sa famille : « Pourquoi les parents crient sur nous au lieu de nous expliquer certaines choses ? », a-t-il dit devant les autres. Son courage a permis de délier d’autres langues ce jour-là ; un peu comme le jour où une fillette du même âge nous a écrit un texte sur sa maman, vendeuse de beignets : « Ma mère est une reine pour moi et elle est courageuse comme une lionne. » nous a-t-elle dit avec une voix remplie de fierté.

Dans ce quartier autrefois délaissé, la forme que prend le théâtre a profondément changé. La nouvelle dynamique introduite par l’association a fait passer cette discipline d'une pratique marginale à un espace d’expression et de fierté. Grâce aussi au pouvoir des réseaux sociaux et à l'influence des aînés, les jeunes osent maintenant clamer haut et fort « Je suis artiste. »

C’est une véritable victoire, qui démontre que l’art, entre les mains des femmes et des enfants, peut devenir un puissant outil de dialogue, de solidarité, de cohésion et de transformation.

« Je suis un metteur en scène qui dit ce qu’il faut dire. »

À Djalakorodji, le théâtre joue la résistance, la transformation et le rassemblement.

Le 13 mars dernier fut un jour de célébration à Djalakorodji.Femmes, enfants, représentants d’institutions culturelles, artistes, journalistes se sont tous réunis au siège de Anw Jigi Art sous les regards curieux d’enfants perchés sur des toits en tôle, sans mesurer le danger, fascinés par la magie du théâtre.

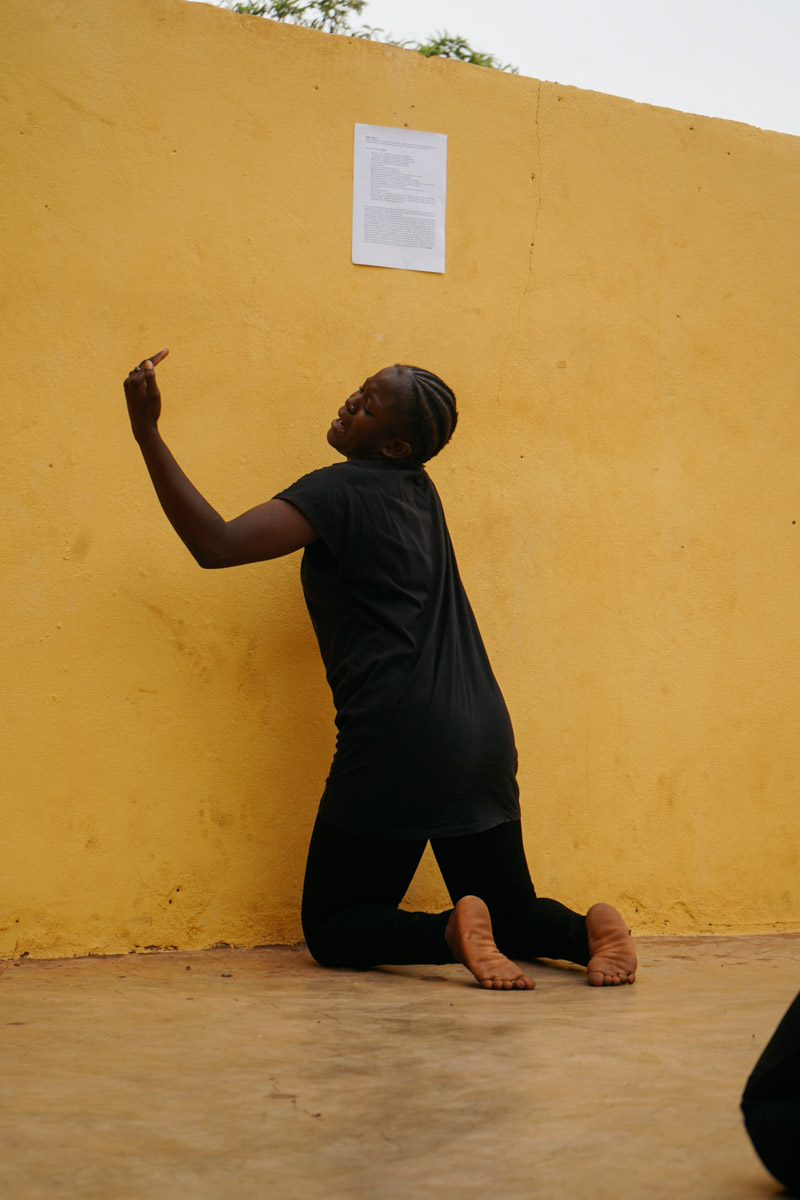

Trois spectacles se sont enchaînés pour la restitution du programme Doni Blon, également connu sous le nom de « Grand Vestibule du Savoir ». Cette journée marquait l’aboutissement de plusieurs mois de formation de jeunes talents venus de quartiers défavorisés et d’écoles d’art, unis par un même objectif : raconter le Mali autrement.

Né d’un besoin de faire connaître une nouvelle génération d'acteurs-auteurs maliens, le programme a bénéficié de l’aide de plusieurs formateurs maliens et étrangers pour les guider dans cette nouvelle forme de théâtre social, qui parle d’une société vraie et bouscule les tabous.

C’est dans ce cadre que se fait remarquer Moussa, un jeune metteur en scène. Avec une allure calme, un ton posé mais avec des paroles tranchantes, il a présenté deux pièces ce jour-là : l’une sur les ravages de la drogue chez les jeunes, l’autre sur les dégâts invisibles du divorce.

« Quand deux adultes divorcent, ils pensent à eux. Mais les enfants, eux, ils subissent. » C’est justement pour ces enfants que Moussa a pris la plume. Pour s’inspirer, il part à leur rencontre, là où ils se trouvent : dans la rue. « On part en immersion dans les quartiers. On observe. Sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes errer, comme coupés du monde… Certains trouvent ça cool. Mais ça leur apporte quoi, vraiment ? »

Les œuvres de Moussa ne s’embarrassent pas de fiction. Pour lui, le théâtre est loin d’être un simple divertissement, c’est un espace artistique qui doit servir à alerter et à se remettre en question. « Le théâtre, ça te force à te poser des questions : est-ce que je suis sur la bonne voie ? Qu’est-ce que je dois changer ? »

Comme tant d'autres artistes de Anw Jigi Art, il s’exprime là où les gens vivent. Son théâtre est un théâtre de proximité, un théâtre de la vie de tous les jours. Il ne s’interdit aucun sujet, pour lui tout peut être abordé, à condition de parler vrai et sans langue de bois : « Si on commence à avoir peur de traiter certains thèmes, alors on a échoué. Et notre mission n’aura plus de sens. »

Le combat qu’il mène n’est pas seulement culturel, il est aussi social et politique, dans un quartier ou l’accès à la culture est inexistant. Lui aussi, comme Assitan, refuse de porter l’étiquette d’activiste. Il préfère dire : « Je suis un metteur en scène qui dit ce qu’il faut dire, là où il le faut. »

En collaborant avec des artistes comme Moussa, Assitan Tangara transforme ces quartiers défavorisés en une source d’inspiration. Leur travail reflète une réalité sociale et crée un lieu d’expression pour les invisibles, ceux dont les voix sont rarement entendues.

Dans l’ensemble, les performances d’Anw Jigi Art n’apportent pas seulement une source d’espoir aux jeunes. Ils font de l’art un outil de dialogue, de liberté, et par-dessus tout, un outil d’émancipation pour les femmes.

La Fédération Funu Funu

Anw Jigi Art et d'autres acteurs du monde artistique malien ont uni leurs forces pour créer la Fédération Funu Funu afin de rendre leurs actions plus visibles et durables dans le temps. Funu Funu, qui signifie « tourbillons » en langue Bambara, rassemble des artistes issus de quatre disciplines différentes : la marionnette, la danse, la photographie et la performance. En unissant leurs efforts dans des actions collectives, la fondation espère avoir un impact plus important sur la communauté.

Cependant, je m'interroge sur la viabilité d'une fondation qui rassemble des artistes travaillant dans des domaines si différents. Et quel est l'avenir des initiatives d'autonomisation communautaire dans un monde où les processus démocratiques sont continuellement remis en cause ? Une telle fondation serait certainement confrontée à des problèmes cruciaux de financement et, plus important encore, de gouvernance. Elle pourrait manquer de ressources stables et des rivalités pourraient fréquemment surgir dans la course aux subventions, ce qui affaiblirait certainement les efforts collectifs. D'autres questions cruciales me sont venues à l'esprit :

La vitalité d'une fédération dépend de sa structure fondamentale ; si celle-ci n'est pas suffisamment solide pour garantir une représentation équitable de toutes les disciplines, elle risque d'aliéner ses membres. Cette faiblesse structurelle est souvent aggravée par un manque de soutien indispensable, comme le parrainage et la formation, qui peut entraîner le découragement et l'échec professionnel des artistes. Finalement, ces problèmes - des lacunes logistiques au manque de développement professionnel - pourraient peser lourdement sur la force de l'organisation, empêchant des groupes comme Funu Funu d'atteindre leur plein potentiel.

Les « tourbillons » finiront certainement par s'essouffler, n'est-ce pas ? Mais Assitan a balayé ces inquiétudes avec assurance. « Je peux affirmer aujourd'hui qu'Anw Jigi Art a gagné en visibilité et en réputation grâce à Funu Funu, et il en va de même pour les autres. Les personnes avec lesquelles nous nous sommes unis ont des organisations sérieuses et sont solides dans leurs domaines respectifs. Aujourd'hui, Funu Funu est l'une des fédérations dont on parle le plus au Mali, grâce aux initiatives qu'elle a menées avec succès ces dernières années. »

Les femmes comme Aminata et Fatoumata, dont la vie a été touchée par Anw Jigi Art, seraient certainement d'accord.

Note de l'auteur par Aminata Fadiala Konate.

Read the English version here.

Cet article a été réalisé en partenariat avec la Fondation DOEN. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement celles de la Fondation DOEN.