Article réalisé en partenariat avec la Fondation DOEN.

Lusanga est un village situé à environ 570 kilomètres de Kinshasa, dans la province du Kwilu en République Démocratique du Congo, avec une population d’environ 15 000 habitants. Son histoire reflète les ravages écologiques causés par l'exploitation coloniale.

Comme une grande partie de l’ancienne province du Bandundu, au nord-est de Kinshasa en RDC, le village de Lusanga était autrefois entouré d'une forêt tropicale dense, où des arbres centenaires et une riche biodiversité soutenaient à la fois l’équilibre écologique et les modes de vie ancestraux des communautés locales

Dès 1911, la société des Huileries du Congo Belge (HCB), filiale du conglomérat anglo-néerlandais Unilever, s'approprie de vastes étendues de terres au Congo belge pour cultiver des palmiers à huile, rasant ainsi les forêts et forçant la population à abandonner ses pratiques agricoles traditionnelles. Cette surexploitation, soutenue par un régime brutal de travail forcé sanctionné par l’administration coloniale belge, a dévasté l'environnement et bouleversé les modes de vie établis.

Les politiques coloniales belges, motivées par les besoins industriels européens, ont priorisé l'exploitation effrénée des ressources par le biais de vastes concessions foncières à des entreprises telles que HCB et la monoculture intensive des palmiers à huile. Cette approche a non seulement appauvri les sols du territoire, autrefois couverts de forêts tropicales denses, mais aussi démantelé les modes de vie ancestraux en contraignant les communautés locales à des régimes de travail forcé sous la menace constante de la violence et de l’emprisonnement.

De l'arrivée de HCB en 1911 aux années 1950, Lusanga et ses environs sont passés d'un havre de biodiversité à un désert vert. Aujourd'hui, le paysage n'a plus rien de sa richesse de jadis; il ne reste qu'un tapis monotone de palmiers à huile et d'herbes folles. À bien des endroits, les palmiers se dressent comme des sentinelles figées, témoins silencieux des décennies d’exploitation effrénée des ressources et de la défiguration brutale des écosystèmes.

L'art - Un moyen puissant pour envisager un futur différent

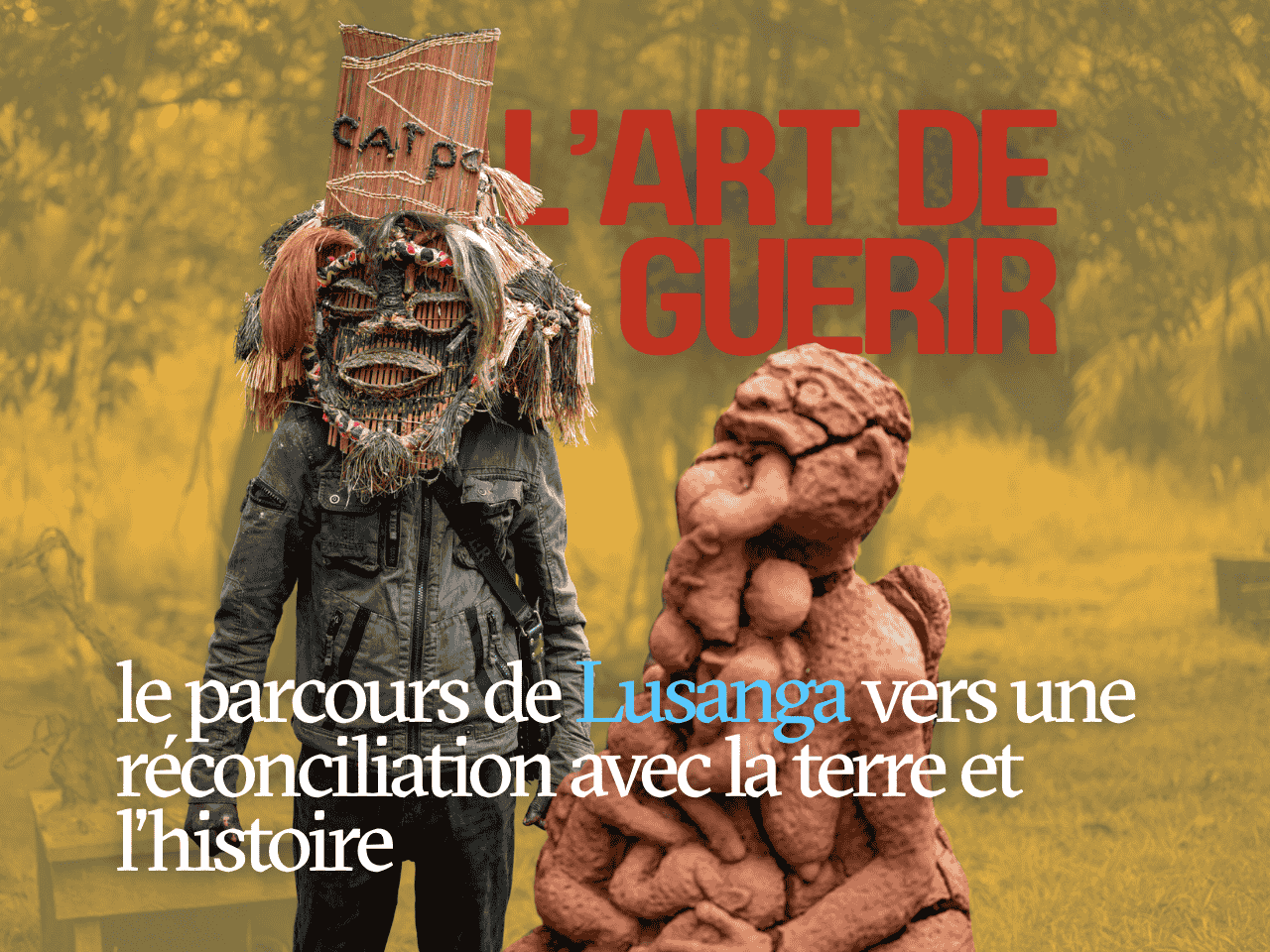

Mais depuis une décennie, un souffle d'espoir renaît sur Lusanga. En 2014, épris du désir de faire revivre la culture et l'héritage local, autrefois qualifiée indûment de "fétiches" par les colons Belges, un groupe d'artistes autodidactes issus de la ville de Kikwit et des villages environnants créent le Cercle d'Art des Travailleurs des Plantations Congolaises (CATPC).

Cette initiative n’est pas née de manière isolée, mais d’un collectif de travailleurs congolais des plantations et d’artistes basés à Kinshasa, animés par le désir de reprendre le contrôle de leur expression artistique et de leur destinée, dans une région marquée par des décennies d’exploitation coloniale et de dégradation environnementale liées aux plantations mêmes qui avaient façonné leurs vies. René Ngongo, militant écologiste congolais de renom et fondateur de Greenpeace Congo, a joué un rôle clé en réunissant les travailleurs des plantations et les artistes de Kinshasa. Leur art s’est affirmé comme un médium puissant, à la fois mémoire et critique des injustices historiques, tout en permettant d'imaginer et de construire activement un autre avenir pour Lusanga et ses habitants.

Le collectif d’artistes autochtones derrière ce projet ambitieux se concentre sur la restauration des terres dégradées à travers le reboisement, l'agroforesterie et les créations artistiques. Leur objectif est de renforcer la sécurité alimentaire locale, tout en permettant aux communautés locales de se réapproprier leurs récits et patrimoine culturel. L’histoire de Lusanga n'est un exemple parmi tant d’autres, notamment en Afrique subsaharienne, de pays ayant connu des destructions similaires. Cependant, cette initiative prouve que la restauration écologique et culturelle est possible, à condition d’adopter une approche inclusive et durable.

“Notre plus grande richesse, c'est l'histoire”

Le CATPC réutilise des terres récupérées pour développer un modèle novateur appelé «post-plantation », offrant une alternative aux monocultures destructrices des plantations traditionnelles. Cette approche redonne vie aux sols appauvris tout en fournissant aux communautés locales des moyens de subsistance durables, contribuant à un avenir plus équitable. Là où l'exploitation capitaliste avait effacé les traditions, le CATPC s’appuie sur l'art comme moteur de changement positif. Le collectif pose un regard critique sur la mémoire coloniale, transformant l'art en un outil de réappropriation culturelle et identitaire.

« La plus grande richesse pour nous, c'est notre histoire », martèle Alphonse Bukumba, du département de communication du CATPC. Le collectif puise son inspiration dans la transmission orale, s'appuyant sur les récits des ancêtres transmis de génération en génération, pour nourrir une expression artistique moderne. Leurs sculptures, peintures et performances ne sont pas de simples objets esthétiques. Elles racontent les souffrances du passé et les aspirations du présent. À travers ces œuvres, les artistes dénoncent la destruction des forêts, la monoculture imposée et l'exploitation passée des travailleurs congolais dans les plantations.

« Nos ancêtres faisaient l'art à leur manière, même dans la souffrance », explique Athanas Kindendi, artiste et père de sept enfants. « Aujourd'hui, nous utilisons notre art pour transmettre un message : il est temps de préserver nos terres et de léguer un héritage positif à nos enfants », renchérit le quinquagénaire d’un ton déterminé. Pour léguer cet héritage artistique aux générations futures et perpétuer la décolonisation des plantations au travers de réévaluations attentives et d'actes de restauration, le CATPC a créé en 2022 L’école Luyalu (qui signifie « solidarité » dans la langue locale, le Kikongo). Dans ce centre, les artistes-planteurs adultes assurent l’encadrement d’une centaine d’enfants dans une pratique artistique enracinée dans la sagesse ancestrale et la conscience collective.

Une révolution écologique et sociale en marche

Le projet de reboisement porté par CATPC ne se limite pas à une initiative écologique. Il s'inscrit dans une transformation plus large du modèle économique local. Plutôt que de dépendre uniquement de la monoculture des palmiers à huile, le collectif d’artistes investit son action dans la promotion de la polyculture sur son site de Lusanga, tout en explorant d'autres alternatives agricoles. Grâce au soutien d'experts en environnement, agronomes et artistes engagés, les techniques traditionnelles sont remises au goût du jour. Le tout dans l’exigence sans concession d’une agriculture plus résiliente et respectueuse de la nature. Les terres, autrefois ravagées, ont déjà retrouvé une verdure forestière sur près de quatre cent hectares, boisés par les riverains.

« Notre engagement est clair : nous ne mettons des terres arables à disposition que de ceux qui s’engagent à les cultiver dans le respect de l’environnement. Par exemple, pas d’agriculture sur brûlis dans nos sites. L’agriculture durable n’est pas une option : c’est la seule voie pour préserver nos sols, nos forêts et l’avenir des générations futures », indique Sara Mapaya, ingénieur agronome au CATPC.

Parallèlement, les œuvres d'art marquantes produites par le CATPC s'exportent sur la scène internationale, exposées dans des galeries haut de gamme telles que le Van Abbemuseum (Eindhoven, Pays-Bas), la Biennale de Venise (Italie), le SCCA Tamale (Ghana), et le Sculpture Center (New York, États-Unis). Ces sculptures, initialement modelées en argile à Lusanga, sont numérisées puis reproduites via impression 3D en cacao, sucre et huile de palme - tous des produits issus des plantations qui ont façonné l’histoire et le paysage de la région.

L’exposition de ces œuvres à travers le monde, fruits de l’exploitation coloniale, sert un double objectif : elle permet non seulement de sensibiliser le public aux impacts persistants de la colonisation, à la dégradation environnementale et à la souffrance humaine, mais elle permet également de générer des revenus qui sont directement réinvestis dans les projets locaux de restauration des terres et de « post-plantation » à Lusanga.

La plupart des musées ont été construits avec les revenus des plantations

Alphonse Bukumba met en lumière une vérité inconfortable et oubliée sur l’héritage du colonialisme, qui imprègne profondément le monde de l’art occidental. Il souligne le fait que de nombreux musées de renom ont été fondés avec la richesse générée par les plantations de l’époque coloniale - une réalité trop souvent ignorée à travers le monde.

« La plupart des musées ont été construits avec les revenus des plantations. Malheureusement, le monde a oublié cette réalité et ne la prend pas en compte. À travers nos actions, nous voulons rappeler aux musées leur devoir de mémoire et de vigilance », explique Bukumba. Cette dynamique économique, dans laquelle l’art, créé avec les produits issus de l’exploitation coloniale, est exposé et vendu dans les mêmes institutions qui ont profité de cette exploitation ; offre aux artistes-agriculteurs engagés du CATPC et à la communauté locale une alternative durable et émancipatrice à la pauvreté persistante héritée du passé.

Prenons l’exemple du white cube. L’artiste Renzo Martens, une figure dont les méthodes ont été critiquées pour ses représentations controversées de la pauvreté, a construit un white cube sur le site du CATPC à Lusanga. Ce geste audacieux fait plus qu’exposer les richesses coloniales ayant financé les musées occidentaux : il confronte directement les contradictions mêmes du white cube. La tension principale réside dans le conflit entre deux conceptions de la valeur : la beauté supposément universelle de l'art, présentée dans des espaces neutres et épurés, et celle de la réalité matérielle et brutale de la terre, avec son histoire d’exploitation.

Le white cube, malgré son apparente pureté, révèle malgré lui comment la prétendue valeur supérieure de l’art peut reposer sur une terre marquée par d'immenses souffrances et l'exploitation de ses ressources. Il impose ainsi une confrontation entre l’art idéalisé, et les impacts dévastateurs et bien réels sur le terrain.

Pour la population de Lusanga, cette renaissance verte dépasse le simple cadre environnemental. Elle marque la reconquête symbolique d'une terre volée par les pouvoirs coloniaux, la réappropriation d'une mémoire réprimée et la construction d'un avenir autodéterminé. Pendant des décennies, les habitants ont été relégués au rang de main-d'œuvre exploitée, privés d'autonomie et de contrôle sur leur propre destin. Aujourd'hui, grâce à la puissante synergie entre leur art et l'agroforesterie, les autochtones reprennent peu à peu le contrôle de leur territoire et de leur narration.

Le Chef coutumier Kindashi Kinoni du village Kianga, voisin de Lusanga, déclare : « Le ravage de nos terres nous a dépouillé de nos ressources essentielles de survie. Le sol appauvri ne produit pas assez pour l’alimentation. Les chasseurs ne ramènent pas grand-chose. Le projet de CATPC nous donne une lueur d’espoir pour le retour des forêts qui nous nourrissaient autrefois. Déjà, le chômage a diminué car des dizaines de nos frères travaillent de temps en temps sur ce projet de plantation que nous soutenons autant que nous le pouvons ». Ce projet ambitieux prouve qu'au-delà de la simple restauration des paysages, il est possible de réinventer des modèles économiques inclusifs, fondés sur le respect des savoirs ancestraux et la créativité collective.

Guérir les blessures infligées à ce territoire et à son peuple

Tout compte fait, la bataille portée par le Cercle d'Art des Travailleurs des Plantations Congolaises, certes prometteuse, est encore loin de tenir toutes ses promesses aux communautés locales. Et ce pour la bonne raison que sa première phase consiste à reboiser de vastes étendues de prairies converties en monocultures coloniales pour faire pousser des forêts. De fait, et bien que l'agroforesterie soit primordiale, l’agriculture intensive n’a pour l’instant pas sa place au chapitre dans le projet. Quoi qu'il en soit, l’espoir semble désormais permis grâce à l’initiative qui se fixe de sortir de terre deux mille hectares de forêt biodiversifiée d’ici 2030, et d'étendre de surcroît le projet à d'autres villages environnants.

Cette projection ambitieuse traduit l’engagement déterminé du CATPC à oser guérir les profondes et durables blessures infligées à grande échelle dans le territoire. Pour chaque arbre planté, chaque œuvre d'art créée et chaque initiative communautaire lancée, le peuple résilient de Lusanga écrit collectivement une nouvelle page de son histoire : celle d'une renaissance où le pouvoir guérisseur de la nature et la force de la culture s'unissent pour reconstruire un avenir durable et autodéterminé.

L’initiative de Lusanga illustre une voie possible pour de nombreux autres territoires à travers le monde où la déforestation, l'industrialisation sauvage et la perte des savoirs ancestraux ont laissé des cicatrices profondes. De la reforestation participative aux modèles économiques durables, en passant par la culture comme moteur du changement, cette démarche montre que réparer la nature, c'est aussi réparer les liens entre les peuples et leur terre.

L’artiste Daniel Muvunzi, originaire de Lusanga, a exprimé poétiquement cette vérité :

« Comme le tilapia qui libère ses petits de sa bouche après le passage de l’ennemi, cette mère qu'est la post-plantation libère les artistes de son sein. Nous ne sommes plus à l’époque de la colonisation. Désormais, nous vivons la décolonisation. Nous sommes à l’aise, nous sommes libres, nous plantons des arbres. Maintenant, nous avons des forêts, et nous sommes en paix. »

L'une des clés du succès futur de Lusanga est l'implication des habitants eux-mêmes. Partout où les écosystèmes ont été ravagés, que ce soit en Amazonie, en Asie du Sud-Est ou dans certaines régions d'Afrique, il est essentiel de redonner aux populations locales le pouvoir d'agir.

La clarté de cette mission a été résumée par l’artiste Antanase Kidendi : « Nos ancêtres nous ont initiés à cet art. Nous tirons nos inspirations de leurs expériences vécues, pas d’ailleurs ou des étrangers. Finalement, notre inspiration est une inspiration ancestrale. »

L'exemple du CATPC montre qu'une préservation de l'environnement sensible va bien au-delà des seules techniques agricoles. Elle passe aussi par la transmission d'une mémoire collective et l'expression des expériences vécues. En transformant leur histoire douloureuse d'exploitation coloniale en œuvres d'art militantes, les artistes de Lusanga rappellent combien la lutte écologique est aussi une lutte identitaire et sociale.

Des mesures concrètes pour réparer d'autre territoires meurtris

Musique, peinture, théâtre, contes… Tous ces médiums puissants permettent de donner une voix aux communautés affectées et de mobiliser un plus grand nombre autour de l'urgente nécessité de restaurer la nature et la dignité des peuples.

Cependant, bien que l'implication et l'autonomisation des communautés soit essentielle, la réussite d'un projet de restauration écologique repose aussi sur des partenariats solides au-delà des frontières locales. Les ONG, institutions de recherche, gouvernements réactifs adoptant des politiques de soutien et entreprises éthiques engagées doivent unir leurs forces. Il leur revient d'apporter le soutien financier, technique et logistique nécessaire pour amplifier l'impact des initiatives locales.

Dans l'urgence de restaurer les écosystèmes dégradés à travers le monde, il est essentiel de déployer de manière stratégique des outils qui favorisent à la fois la régénération environnementale et l'équité fondamentale. Cela implique la mise en place de fonds de compensation écologique tenant les pollueurs pour responsables, et de programmes de reboisement robustes, financés par des contributions volontaires de consommateurs ou d'entreprises conscients. Tout aussi essentiels sont des labels crédibles garantissant en toute transparence une gestion responsable des ressources naturelles vitales.

Il ne s’agit pas seulement de politiques, mais de mesures concrètes pour réparer des paysages brisés et faire progresser la cause de la justice climatique. La dégradation de l’environnement et les inégalités profondes de nos sociétés sont inextricablement liées. En reconnaissant cette interdépendance, nous pouvons tracer un chemin vers un avenir où les peuples et la planète pourront tous deux prospérer. Un avenir qui prend racine dans la responsabilité, la restauration et la volonté partagée de réparer.

Le White Cube : une scène paradoxale pour une action décoloniale

Dans le monde de l’art, le White Cube a longtemps symbolisé la neutralité, mais pour le Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), c’est un espace radical et controversé. Il constitue une métaphore puissante de leur lutte : une scène apparemment neutre qui facilite à la fois leur autonomisation, et met en lumière leur dépendance.

Alors que le White Cube de Lusanga symbolise la reconquête directe des terres volées et du récit, son existence - tout comme le financement du rachat des terres par d’anciens travailleurs des plantations - dépend de la vente d’œuvres d’art au sein même des institutions artistiques occidentales qui ont profité de l’exploitation coloniale. Cela crée une dynamique complexe, dans laquelle la quête d’autonomie est financée par, et donc inévitablement liée, aux systèmes de pouvoir qu’elle cherche à démanteler.

Le White Cube devient ainsi un lieu où la libération est à la fois mise en scène et limitée, révélant l’enchevêtrement persistant du travail décolonial avec les structures mêmes qu’il cherche à contester.

Par un journaliste de ZAM

Read the English version here.

Cet article fait partie de la série Future Craftwork de ZAM, créée en partenariat avec la Fondation DOEN. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement celles de la Fondation DOEN.